関連記事

-

「20歳前の傷病による障害基礎年金」について~よくある質問より

特別支援学校を卒業後の「お金」について、疑問や不安を抱える親御さんは少なくないのではないでしょうか。このコラムでは特別支援学校在籍生徒の保護者から「障害年金」についてよく受ける質問とその回答をまとめて …

2025.06.19

-

親権を利用した任意後見契約について私の考え

「親なきあと」相談室の渡部伸です。ここ数年、障害のある未成年の方の親御さんから、親権を利用した任意後見契約に関連する下記のような相談をたびたび受けています。この件について、私の考えをお伝えしたいと思い …

2025.03.12

-

お寺に頼る「親なきあと」

「あ~すっきりした!」「またね!」 親御さんたちが日ごろの悩みやただの愚痴を思いっきり吐き出して、あっという間に2時間半が過ぎます。大阪・願生寺で行われる「親あるあいだの語らいカフェ」の光景です。終 …

2024.11.06

-

障害者を支える制度や仕組み疑問に答えるシリーズ- iDeCo編

「親なきあと」相談室主宰の渡部伸です。自分が亡くなったあと、障害のある子どもが定期的にお金を受け取れる制度の中で、比較的新しいものに「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」があります。今回はiDeC …

2024.10.09

おすすめの記事

-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否

病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …

2026.01.07

-

特別児童扶養手当の所得制限の話

発達障害専門のFPとして、日々ライフプラン相談をお受けする中で、毎回やきもきすることの1つ「特別児童扶養手当」の「所得制限」。本来は、障害のある子供と家族を支えるための制度のはずなのに、必要としている …

2025.12.17

-

ヘルプマーク、付ける?付けない?

ヘルプマークというものがあります。赤い地に白い十字が描かれた、赤十字のような印のことです。この「ヘルプマークを付けるか、付けないか」については、さまざまな考え方があります。 確かに、あのマークを身につ …

2025.12.10

-

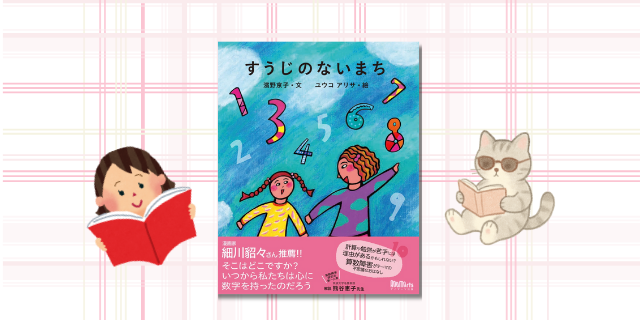

算数障害当事者が絵本『すうじのないまち』を読んでみた

発達障害の代表的なものに、 注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、そして(LD・SLD/学習障害・限局性学習障害) があります。 書店や図書館に行くとADHDやASDの本は多 …

2025.12.03