関連記事

-

ヘルプマーク、付ける?付けない?

ヘルプマークというものがあります。赤い地に白い十字が描かれた、赤十字のような印のことです。この「ヘルプマークを付けるか、付けないか」については、さまざまな考え方があります。 確かに、あのマークを身につ …

2025.12.10

-

発達障害のある人と家族のための災害対策|避難所生活への備えとは?

日本は地震や台風、大雨など、自然災害のリスクが一年を通して高い国です。災害時に避難所での生活を余儀なくされる場面もある中、発達障害のある人とその家族にとっては、環境や生活リズムの変化が人一倍大きなスト …

2025.09.08

-

妊娠中に発達障害と双極性障害Ⅱ型を抱えてもー減薬から心身ケアまでリアル体験をシェア

私は発達障害(ADHD、算数LD)に加え、双極性障害Ⅱ型と診断され、抗うつ剤や気分安定剤を1日最大20錠近く服用していました。妊活もしていない自然妊娠だったので、事前に減薬もしていませんでした。薬は主 …

2025.08.13

-

やる気が出てくる「かわいい!」の効果~かわいいものがくれる心のエネルギー~

「かわいい!」と感じる瞬間には、思わず笑顔になったり、心がふっと軽くなったりする不思議な力があります。実はこの「かわいい」には、脳科学的にもストレスを和らげ、前向きな気持ちを引き出す効果があると証明さ …

2025.08.06

おすすめの記事

-

ヘルプマーク、付ける?付けない?

ヘルプマークというものがあります。赤い地に白い十字が描かれた、赤十字のような印のことです。この「ヘルプマークを付けるか、付けないか」については、さまざまな考え方があります。 確かに、あのマークを身につ …

2025.12.10

-

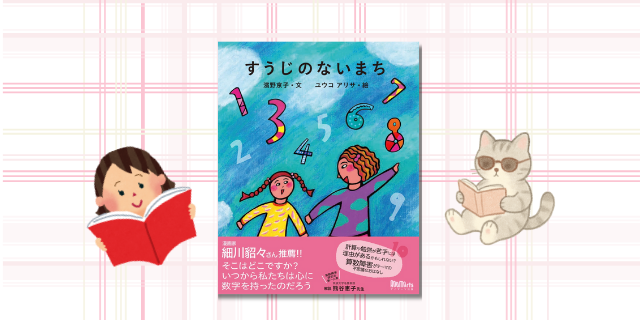

算数障害当事者が絵本『すうじのないまち』を読んでみた

発達障害の代表的なものに、 注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、そして(LD・SLD/学習障害・限局性学習障害) があります。 書店や図書館に行くとADHDやASDの本は多 …

2025.12.03

-

我が子の障害を誰に、どの範囲まで伝えるべきか?カミングアウトの範囲

お子さんが発達障害の診断を受けたあと、同居する家族には伝えてみたものの、「周囲にどこまで伝えるべきか?」という課題に悩む方は多いものです。 たとえば── 担任の先生には? 遠方に住む義母には? 親戚に …

2025.11.19

-

発達障害ママが実践!特性に合わせた育児術で赤ちゃんとの毎日をもっと楽しく

8月末に男の子を出産して新米ママになった私。現在、初めての育児に奮闘中! もうすぐ2ヶ月になる息子のお世話をする日々を送っています。また、最近話題の「パパ育休」を夫が1年間取得してくれたので、夫婦で協 …

2025.11.12