関連記事

-

算数LDやADHDの人が電子マネーを利用したほうがいい理由

電子マネーなどのキャッシュレス決済はとても便利。交通系ICカードやスマホアプリをかざしたりバーコードを表示させたりするだけで現金を使わずに決済できます。このツールはすでに多くの方が利用していると思いま …

2025.02.26

-

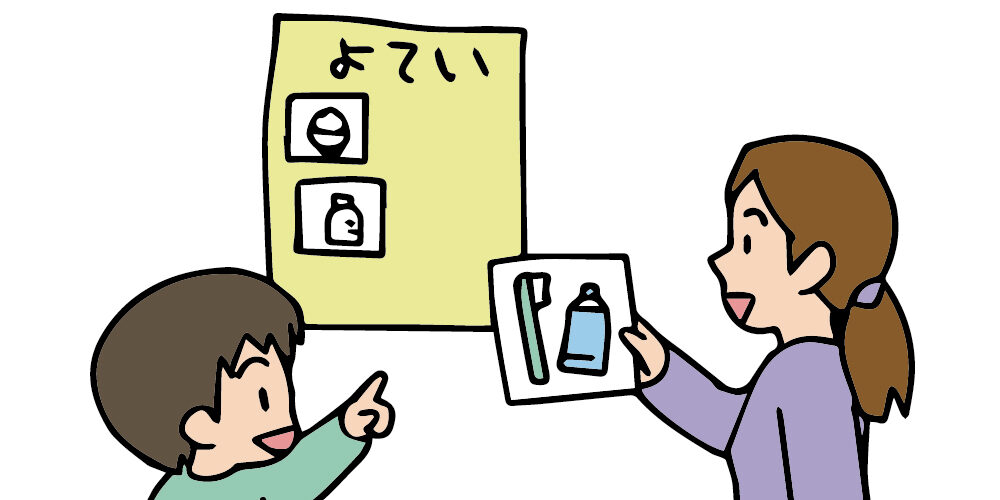

子どもに伝わる視覚支援(実践編)

前回の記事は、子どもに伝わる視覚支援「準備編」でした。今回は実践編です。視覚支援のグッズが出来上がると、達成感で満足しがちですが、見せ方や声のかけ方にもお子さんの行動を引き出すコツがあります。具体例や …

2025.01.29

-

子どもに伝わる視覚支援(準備編)

発達障害やグレーゾーンの子どもへの指示は、絵カードや視覚的に指示を出すことが有効だと聞いたことはありませんか? でも、いざ絵カードを作っても子どもは見向きもしない、ということも少なくありません。そんな …

2024.12.18

-

本人に障害をどう伝える?いつ伝える?

子どもが発達障害と診断されたり、グレーゾーンだと言われた経験があると、「障害告知」という言葉が頭に浮かびます。 わたし自身も、保育園に息子を入園させる際、誰に、どこまで、どんな風に、伝えたらいいのか分 …

2024.11.13

おすすめの記事

-

生まれた意味を考える

子どもは親を選んで生まれてくると言う人がいますが、これは本当なのでしょうか。実際そんなことは起こりえません。綺麗事だと私は思ってしまいます。それから、育てられる人のところに生まれてくると言われることも …

2025.04.09

-

借金まみれから再起!お金の失敗から学んだこと

前回のコラムで書いたように、これまで散々お金の失敗をしてきましたが、現在は資産形成ができるようになりました。さらには発達障害専門FP(ファイナンシャルプランナー)として、よそのご家庭のライフプランの作 …

2025.04.02

-

本人に障害をどう伝える?いつ伝える?

子どもが発達障害と診断されたり、グレーゾーンだと言われた経験があると、「障害告知」という言葉が頭に浮かびます。 わたし自身も、保育園に息子を入園させる際、誰に、どこまで、どんな風に、伝えたらいいのか分 …

2024.11.13

-

発達障害のある子の偏食の原因と3つの問題

はじめまして。広島市西部こども療育センターの管理栄養士の藤井葉子です。 私は、療育センターの通園施設や保育園や学校に通っているお子さんの拒食・偏食・肥満などの栄養に関するご相談をお受けしています。読ん …

2022.05.11